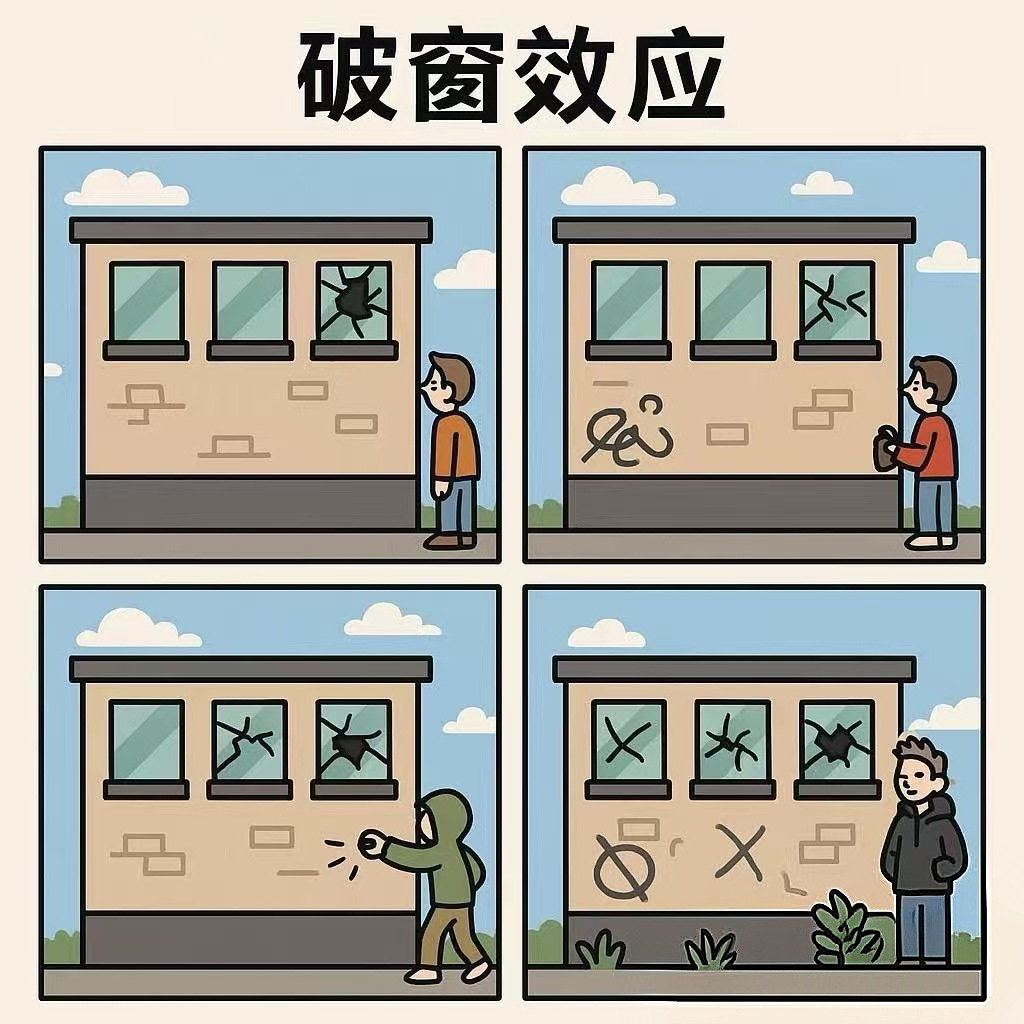

破窗效应的说法,是20世纪80年代,由美国犯罪学家詹姆斯·威尔逊和乔治·凯林提出的理论。它的原意是:如果一栋建筑的一扇窗户被打破后,没有及时得到修补,那么其他窗户很快也会被人故意打破;如果墙上出现了一处涂鸦没有被清理,很快整面墙都会布满乱七八糟的涂鸦。破窗效应被用来指环境中的不良现象或违规行为,若得不到及时制止和纠正,会向周围人传递“这种行为是被允许的”错误信号,进而引发更多人效仿,导致不良现象蔓延,秩序逐渐崩塌,从小问题演变成大隐患。

破窗效应的经典案例

案例一

社区秩序的“沦陷”

一个原本整洁有序的社区,某天出现了一袋被丢弃在路边的垃圾。由于物业没有及时清理,几天后,垃圾旁又多了几袋生活垃圾,甚至有人开始在附近堆放杂物。渐渐地,这片区域变成了社区的“垃圾角”,随之而来的是墙面被涂鸦、公共设施被损坏,社区整体环境和居民的生活质量急剧下降,原本的良好秩序彻底被打破。

案例二

课堂纪律的“失控”

某班级原本课堂纪律良好,直到有一次,一名学生在课堂上小声说话,老师没有及时制止。此后,越来越多的学生开始效仿,课堂上的小声交谈变成了大声喧哗,甚至出现打闹、随意走动的情况。原本安静的学习氛围荡然无存,老师的教学无法正常进行,班级整体的学习成绩也因此受到了严重影响。

案例三

职场风气的“滑坡”

一家公司曾有着严格的考勤制度,员工们都能按时上下班。后来,有一位老员工因私事频繁迟到,管理层碍于情面没有进行处罚。其他员工看在眼里,纷纷效仿,迟到、早退的现象越来越普遍。紧接着,上班摸鱼、敷衍工作的情况也逐渐增多,公司的工作效率大幅降低,原本积极向上的职场风气彻底被破坏。

p站视频

2025年5月13日